Quito, Ecuador

El 23 de julio, la Corte Internacional de Justicia alzó la voz con la fuerza de un dictamen histórico. No pidió, no recomendó, no sugirió. Ordenó, con la autoridad que le otorga el derecho internacional, que los Estados actúen frente al cambio climático. No por buena voluntad, ni por aspiraciones morales, sino porque están obligados jurídicamente a hacerlo. El planeta no puede esperar y el derecho ya no permite mirar a otro lado. Y sin embargo, fuera de algunos titulares tibios y una que otra nota técnica, el mundo siguió como si nada. Nadie se detuvo. Nadie se incomodó.

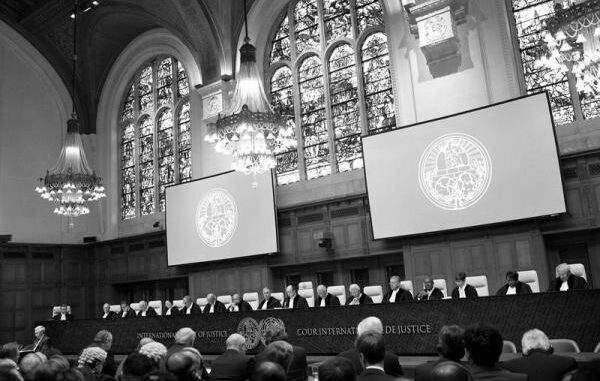

La Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de las Naciones Unidas con sede en La Haya, no es una ONG ni una asamblea política. Es la autoridad jurídica más alta del sistema internacional. Sus opiniones consultivas, aunque no son vinculantes en sentido estricto, tienen un enorme peso normativo, interpretativo y político dentro del derecho internacional.

Lo que dijo esta vez fue inequívoco: los Estados deben actuar con seriedad, diligencia y urgencia. No pueden permitir que empresas dentro de sus fronteras destruyan bosques, contaminen ríos o calienten el planeta sin consecuencias. El derecho a un ambiente limpio y saludable no es una consigna, sino un derecho humano. Y su incumplimiento no es una omisión técnica, sino una violación jurídica que exige reparación.

Desde el punto de vista jurídico, la Corte fue precisa. Identificó las fuentes normativas que sustentan estas obligaciones: tratados como la Convención Marco sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París, principios consuetudinarios como el de no causar daño significativo a otros Estados, y normas del derecho internacional de los derechos humanos, entre ellas el derecho a un ambiente sano, reconocido por resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

También estableció con claridad que los Estados tienen el deber de ejercer debida diligencia. Eso significa adoptar todas las medidas razonables y apropiadas para prevenir los efectos adversos del cambio climático, incluyendo la regulación efectiva de las emisiones generadas por actores privados bajo su jurisdicción. La Corte reafirmó que el incumplimiento de estas obligaciones puede constituir un hecho internacionalmente ilícito, lo que activa la responsabilidad del Estado: cesar la conducta, garantizar su no repetición y reparar el daño causado.

Un elemento clave es que estas obligaciones tienen carácter erga omnes: los Estados no solo responden ante quienes resultan directamente afectados, sino ante la comunidad internacional en su conjunto. Esto refuerza la dimensión colectiva de la protección del clima como bien jurídico común.

Pero más allá del contenido legal, lo que escuece es el silencio. ¿Dónde están los editoriales encendidos, los expertos en derechos de la naturaleza, las universidades que tanto proclaman su compromiso ambiental? ¿Dónde está la indignación? ¿Dónde están quienes llenan foros hablando de la Pachamama y el buen vivir, pero que no han escrito una sola línea sobre esta opinión histórica?

El silencio ha sido casi total. Lo tuvo la prensa, que apenas mencionó el tema. Lo tuvieron las ONG, atrapadas en informes de cooperación y lenguaje tecnocrático. Y sí, también lo tuvieron las universidades. Aquellas que se llenan de discursos sobre sostenibilidad y justicia intergeneracional, pero que esta vez optaron por mirar a otro lado. Callar también es tomar partido.

En Ecuador, el contraste resulta difícil de ignorar. Somos uno de los países más expuestos a los efectos del cambio climático. Los glaciares andinos, como los del Carihuairazo, Iliniza Sur o Antisana, están desapareciendo rápidamente. Las costas sufren inundaciones y salinización. En la Amazonía, comunidades enfrentan sequías, incendios y derrames. A esto se suman afectaciones a la agricultura, brotes de enfermedades y migración forzada. Aunque nuestros ecosistemas se transforman ante nuestros ojos, seguimos tratando la crisis climática como si fuera una preocupación secundaria. La opinión de la CIJ debería servir para exigir mayor acción internacional, pero también para revisar nuestras propias decisiones. No basta con proclamar derechos de la naturaleza en la Constitución mientras se entregan concesiones extractivas en zonas protegidas o se ignoran los reclamos de pueblos indígenas. La Corte ha sido clara. ¿Estamos cumpliendo con ese deber?

Mientras tanto, en Ecuador seguimos absorbidos por debates parroquiales. En Guayaquil, por ejemplo, la gran disputa reciente ha sido si se construye o no un puente entre Los Ceibos y la Vía a la Costa, por una supuesta licencia ambiental. Discusiones entre la Prefectura y el Municipio, acusaciones cruzadas, videos, encuestas, reclamos. Y sí, los puentes son importantes. Pero cuesta entender cómo una sociedad que literalmente ve su territorio hundirse dedica más energía a un conflicto vial que a exigir a sus autoridades respuestas reales ante el mayor desafío del siglo.

Esta opinión lleva un mensaje profundo: por primera vez, la corte más alta del sistema internacional coloca en el centro la conexión entre el cambio climático y los derechos humanos. Nos recuerda que el colapso ambiental no es solo una amenaza ecológica, sino una tragedia profundamente humana. El sufrimiento climático no es abstracto. Tiene rostro, tiene historia, tiene nombre.

Es cierto que esta opinión no es un fallo vinculante, pero su peso moral, jurídico y político es incuestionable. Marca un antes y un después. Ya no se puede fingir que el derecho internacional no tiene nada que decir frente al colapso climático. Ya no se puede decir «no sabíamos». La Corte ha hablado. Con el lenguaje del derecho, pero también con el de la urgencia moral. Ahora nos corresponde escuchar. A los Estados, pero también a la ciudadanía, a la prensa, a las universidades, a los movimientos sociales. Porque lo que está en juego no es una cláusula ni un tratado. Es la posibilidad de vivir con dignidad en este, nuestro único planeta.

Cuando el derecho habla con tanta claridad y la sociedad elige no escucharlo, el problema ya no es jurídico. Es ético. Es político. Es humano.