Quito, Ecuador

¿De qué sirve gobernar casi dos décadas si al final se termina reducido al 3% de los votos? ¿De qué valen las victorias históricas si se transforman en derrotas vergonzantes? ¿Es lo ocurrido en Bolivia la lápida definitiva de la izquierda o apenas un aviso de que los pueblos, cansados de caudillos y promesas incumplidas, votan con el bolsillo vacío y la esperanza rota? ¿Será el inicio de un efecto dominó que arrastre a otros gobiernos progresistas en América Latina?

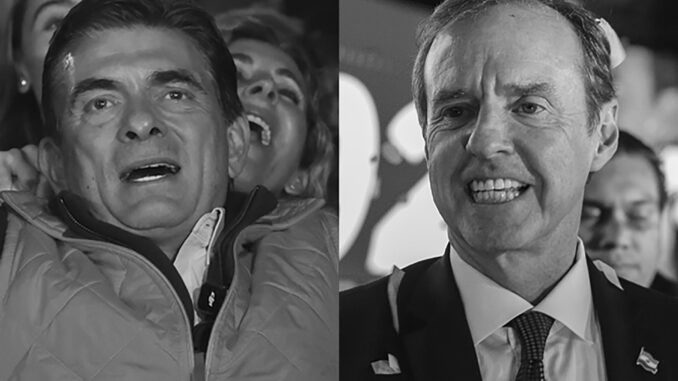

El 17 de agosto de 2025, Bolivia vivió un quiebre histórico. Tras casi veinte años de hegemonía, el Movimiento al Socialismo (MAS) cosechó su peor resultado: apenas el 3% de los votos y dos curules en el Congreso. Por primera vez desde 1982, el país elegirá a un presidente no identificado con la izquierda. Rodrigo Paz Pereira (32,2%), de orientación centrista y moderada, y Jorge “Tuto” Quiroga (26,9%), de derecha conservadora, disputarán la segunda vuelta en octubre.

Como mero espectador crítico de lo que ocurre en la región, no escribo estas líneas para llorar derrotas ni para aplaudir victorias, sino para leer lo que hay detrás del ruido electoral.

El colapso del MAS no fue un accidente electoral, sino la consecuencia de un desgaste prolongado, de fracturas internas irreparables y de los límites de una izquierda que se redujo a mera maquinaria electoral. La izquierda no murió, pero desafina como un bolero viejo, y la derecha aún no gana, aunque ya afila la guitarra para convertir la rabia y el desencanto en un coro de orden, eficiencia y mano dura.

La pelea entre Evo Morales, caudillo eterno que gobernó de 2006 a 2019, y Luis Arce, presidente gris entre 2020 y 2025, fue la estocada final. Morales, inhabilitado por la Constitución tras casi catorce años en el poder, se aferró a la nostalgia de su gloria y llamó al voto nulo, que alcanzó un insólito 19%. Arce, hundido en la impopularidad y con menos del 10% de aprobación en medio de la tormenta económica, renunció a dar la batalla y apostó por Eduardo del Castillo, un candidato tan débil que apenas rozó el 3%.

El MAS llegó a las elecciones como un barco sin brújula: dividido entre “evistas”, “arcistas” y renovadores que ya no renovaban nada, incapaz de articular un proyecto común. Lo que alguna vez fue, al menos en el discurso, bandera de justicia social e inclusión indígena terminó convertido en un aparato obsesionado con retener el poder, corroído por la obsesión de Morales de torcer los límites constitucionales y cooptar instituciones, y vaciado por el tecnocratismo sin alma de Arce.

Esa mezcla de caudillismo y burocracia erosionó la legitimidad, vació de contenido la promesa inicial y dejó a la ciudadanía atrapada entre la desconfianza y la desilusión.

Pero más allá de las disputas ideológicas, pesó la realidad de la crisis económica. Bolivia atraviesa su peor momento en cuatro décadas: inflación cercana al 25%, deuda pública equivalente al 95% del PIB, un déficit fiscal del 10% y una aguda escasez de divisas y combustibles. El “milagro económico” sostenido en la renta del gas se agotó, y con él la narrativa de éxito del MAS. No sorprende que el 89% de la población considerara que el país iba “por mal camino”.

En medio del naufragio, casi uno de cada cinco bolivianos eligió anular o dejar en blanco su papeleta. No fue un rechazo a la democracia, sino un grito silencioso contra una clase política que ya no inspira ni confianza ni respeto. Morales, fiel a su instinto de supervivencia, intentó vender ese gesto como prueba de su vigencia, como si los “no” escritos en las papeletas fueran aplausos en diferido. Pero la realidad fue más cruel: la mayoría prefirió apostar por cualquier otra opción antes que volver al déjà vu de su figura.

El voto nulo no fue un respaldo, sino un epitafio colectivo al hartazgo; una forma de decir que el problema no es la urna, sino los nombres que siempre la ensucian.

La gran sorpresa fue Rodrigo Paz Pereira, que empezó como actor secundario en las encuestas y terminó robándose el centro del escenario. Su pragmatismo y la alianza con Edman Lara, expolicía reciclado en estrella digital, le dieron un aire fresco en un país cansado de discursos viejos. Se mueve entre el centro y la centro-derecha, prometiendo moderación en medio de la polarización, aunque habrá que ver si esa melodía aguanta más de un par de compases.

Frente a él, Jorge “Tuto” Quiroga encarna la derecha conservadora de manual: privatizaciones, tijera al gasto público y obediencia al FMI. Un perfil tecnocrático que huele a naftalina, heredero de una élite que nunca se resignó a perder el poder y ahora intenta volver con la misma partitura de siempre.

La derrota del MAS no se explica solo por la coyuntura. Durante años, el partido redujo su carácter de movimiento social a un simple instrumento electoral. Los sindicatos y organizaciones populares, motores originales de su fuerza, fueron desmovilizados, y el Estado heredado de estructuras coloniales nunca fue transformado en su raíz.

Así, pese a los logros en reducción de pobreza y reconocimiento indígena, el proyecto quedó vulnerable ante crisis económicas y ofensivas de las élites. El fenómeno trasciende Bolivia: la izquierda latinoamericana se estrella contra sus límites cuando no logra transformar estructuras de poder ni sostener la participación activa de sus bases.

Entre septiembre de 2025 y junio de 2026, América Latina vivirá un maratón electoral con trece comicios presidenciales y legislativos en ocho países. Lo ocurrido en Bolivia advierte lo que puede venir: gobiernos de coalición tan frágiles como efímeros, polarización digital y desinformación que convierten el debate en trincheras, nuevas generaciones más conservadoras y dispuestas a tolerar salidas autoritarias, violencia política y de género como amenaza creciente, y un debilitamiento de la confianza en las instituciones electorales.

La caída del MAS fue resultado de su propio desgaste, pero también un síntoma de los límites históricos de la izquierda latinoamericana: redistribuir sin transformar estructuras y gobernar desde arriba sin sostener la movilización de las bases.

Bolivia se convierte así en un espejo roto. Refleja el agotamiento de una etapa y la urgencia de repensar cómo la izquierda puede evitar que sus victorias sean efímeras. Y mientras la izquierda busca reencontrar su melodía, la derecha ya afina la guitarra para capitalizar el desencanto.