Guayaquil, Ecuador

“El primero de la estirpe, amarrado a un árbol; al último se lo están comiendo las hormigas”. La frase de los pergaminos de Melquíades, uno de los personajes de Cien Años de Soledad, la novela cumbre de Gabriel García Márquez, que se está transmitiendo en Netflix, es la clave de la primera imagen que se ve en la serie: una hilera de hormigas rojas en primer plano.

A diferencia del libro, que empieza con la ya mítica frase “Años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar a aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo”, el director de la serie ha escogido empezar por el final: una imagen de las hormigas que van a devorar al recién nacido hijo de Aureliano Babilonia.

Obviamente, el primer plano es inentendible para el que no haya leído la novela, y probablemente desconcertante para los que lo hemos hecho, pero es una consecuencia lógica de la adaptación audiovisual de una obra maestra de la lengua española, algo que hasta hace pocos meses me parecía imposible, y que ahora estoy gozando a medida que avanzan los capítulos.

El matrimonio incestuoso de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, el terror ancestral de que les nazcan hijos con colas de cerdo, el asesinato por honor del compadre Prudencio Aguilar. La huida por la ciénaga. La fundación de Macondo. El placer inenarrable de ver lo que hemos leído. De que los personajes vayan tomando forma concreta aunque sean tan distintas de las que imaginamos cuando lo leímos.

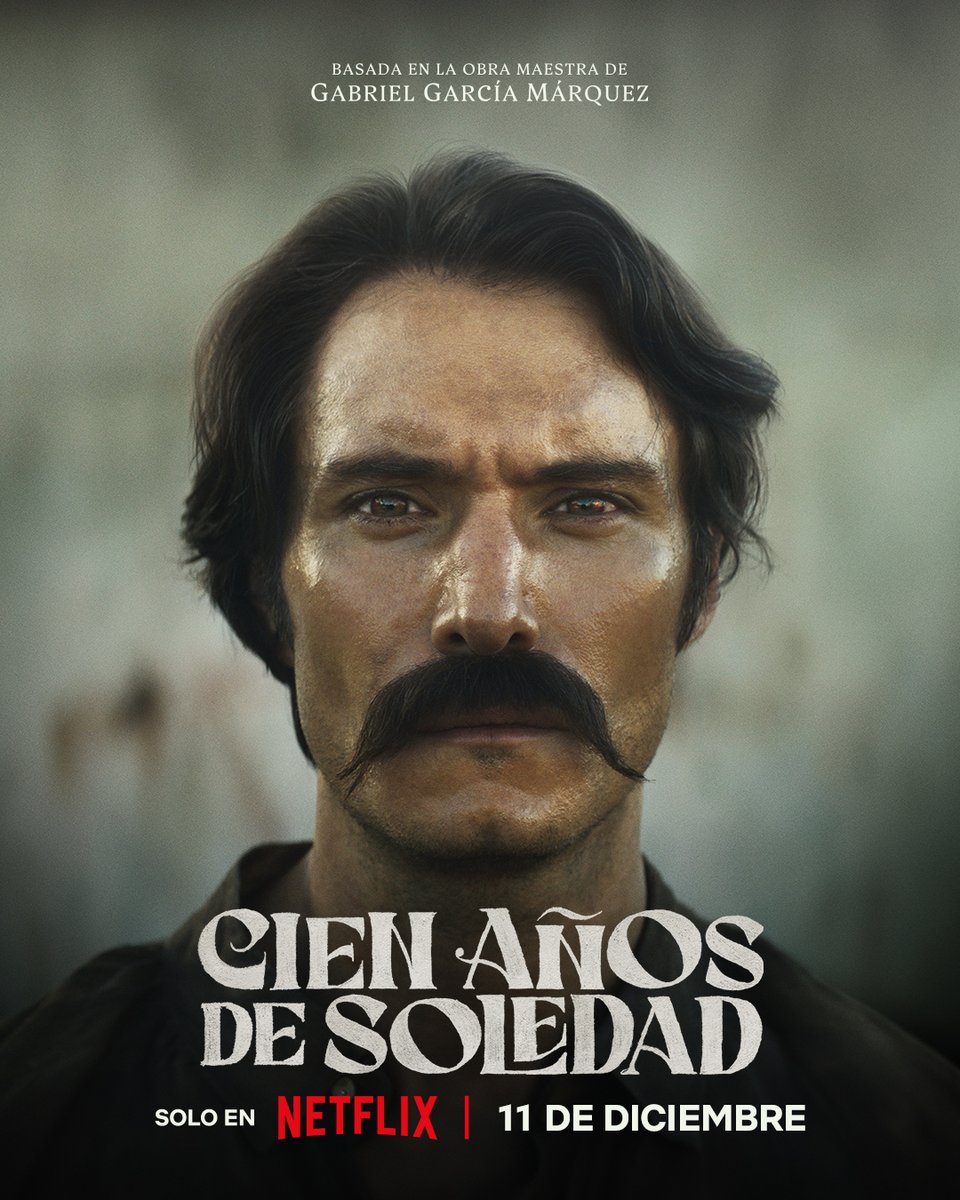

Yo, por ejemplo, siempre imaginé a Úrsula como una mujer flaca y distinguida, pero debo admitir que Marleyda Soto, la actriz que interpreta a la matrona de los Buendía, rechoncha y entrada en carnes, lo hace con perfección y propiedad, y que probablemente nunca más imagine al coronel Aureliano Buendía con otro rostro que no sea el del actor Claudio Cataño y su expresión de desasosiego, recogido en posición fetal, en el regazo de Pilar Ternera, tras revelar su amor por Remedios; o muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento.

Escuchar los compases de “Habanera” (de la Carmen, de Bizet) sobre las escenas de los primeros amores de Aureliano con Remedios, y los de Rebeca con Pietro Crespi; o la obertura del “Barbero de Sevilla”, de Rossini, mientras los Buendía visitan a los Moscote para pedir la mano de su hija aún impúber, ese clasisismo exquisito en una historia que transcurre en un recóndito Macondo, perdido en algún lugar de la Ciénega colombiana, no deja de ser un toque de realismo mágico.

¿Cien Años de Soledad es un mito literario sobre la historia de Colombia, de América Latina, o de la humanidad entera? Quizás es un intento de fundir las tres en una sola. El capítulo, por ejemplo, que narra la llegada a Macondo de un Corregidor en la figura de don Apolinar Moscote no deja de ser una reflexión profunda sobre el papel del Estado como una imposición arbitraria de unos hombres para ejercer el poder sobre otros.

“¿Quién carajo es Apolinar Moscote?”, clama José Arcadio Buendía en la serie (una frase que no existe en la novela) cuando le informan que han ordenado que todas las casas de Macondo deban pintarse de azul. Y su alegato de que ellos son una comunidad de hombre libres, no tienen acogida en un corregidor que respaldado por militares no duda en incurrir en el fraude electoral para mantenerse en el poder (como Maduro, más o menos).

A diferencia de los venezolanos de hoy en día, los habitantes de Macondo entienden que precisan la fuerza para liberarse del dominio fraudulento de los conservadores. Y el manso Aurelito se convierte en el temible coronel Aureliano Buendía. La literatura no solo como mito del pasado sino, sobretodo, lección del presente. El arte como liberación. El poder de las ideas. ¿Por qué carajo no estamos desmontando la Constitución de Montecristi?