Masatepe, Nicaragua

Una entrevista reciente, en la que el ensayista mexicano Ilan Stavans, profesor del Amherst College en Massachussets, habla con gran perspicacia del melodrama y la literatura, me pone frente a un tema fascinante. Sus afirmaciones son provocadoras. Por ejemplo, la de que novelas de García Márquez y Vargas Llosa no son otra cosa que telenovelas literarias.

Creo que los libretistas de las telenovelas, y de las radionovelas antes, aprendieron las reglas del género en ejemplos clásicos inamovibles, que van desde La Odisea, a las novelas de Dickens. Hay en la trama dramática de los culebrones tradicionales, capaz de sostenerse a lo largo de 300 capítulos, que toman meses en emitirse, reglas que son básicas: los obstáculos constantes que impiden la felicidad; y el suspenso al final de cada capítulo para que el radioescucha, o el televidente, se sienta tan intrigado por el curso de la trama como para no abandonarla.

La tarea del héroe no es posible, lo explica bien Joseph Campbell, sin los obstáculos, que forman la esencia de la aventura. Ulises, tras diez años de guerra en Troya, sólo quiere volver con buen viento a su casa en Ítaca, a su apacible vida doméstica al lado de su mujer y su hijo.

Si su viaje de regreso hubiera sido feliz, no habría nada que contar; la saga que vive en la travesía marítima está compuesta de interrupciones, y esa es la aventura. No sale a buscarlas, las encuentra en el camino. Al contrario, los lances de don Quijote son provocados por él mismo; quiere ser interrumpido, quiere enfrentarse a sus enemigos, gigantes y malandrines, y ese es el motivo de su viaje, y el motivo de la narración.

Algo está impidiendo siempre la dicha de los protagonistas. Esta regla no la descuida el prolífico Félix B. Caignet en El derecho de nacer, que es una especie de gran matriz de las radionovelas, y de las telenovelas: a don Rafael del Junco, dueño del secreto capaz de resolver la trama, le da un derrame cerebral y pierde el habla. Mientras esté mudo, no habrá desenlace, y la narración seguirá adelante.

Dickens es el gran maestro del suspenso al final de cada entrega, y así se alimenta el deseo de seguir leyendo, oyendo, o viendo, para saber en qué va a terminar todo, aunque ese término esté lejano, al cerrarse el último capítulo impredecible.

Igual que la telenovelas, los libros de Dickens se publicaban por entregas, en revistas. La gente se agolpaba en los muelles de Nueva York para esperar el barco donde llegaba desde Londres la revista con el nuevo capítulo de La pequeña Dorritt. Y los lectores querían saber si la niña Nell Trent, la heroína de La tienda de antigüedades, iba a sobrevivir o no a su enfermedad.

La agonía de Nell se prolonga en función de la necesidad de la novela. Morirá o no morirá según al autor le convenga; y mientras ese momento llega, las cartas de los lectores llueven en la redacción de la revista pidiendo a Dickens que salve a la protagonista. Pero, tras meditarlo en paseos solitarios por las orillas del Támesis, sentencia que debe morir. Es una decisión grave, que toma en función del poder de vida o muerte que tiene sobre sus personajes.

El público, a través de la eficacia de la narración, debe creer que todo lo narrado es verdadero, y los personajes pasan a ser de carne y hueso en sus mentes. Cuando en Nicaragua se transmitió por Radio Mundial El derecho de nacer, y al final de la radionovela Albertico Limonta e Isabel del Río se casan, en los estudios de la emisora se recibieron numerosos regalos de boda.

Hay una tercera regla del melodrama: la carga lacrimógena. Y también lo hallamos en Dickens. No hay quien no sienta compasión hasta las lágrimas por la suerte de todos esos seres, sobre todo niños, empujados a la miseria y el desamparo por la sociedad industrial, y la narración es conducida, a través de sus trampas, para provocar el llanto.

La telenovela potencia este recurso y busca que quienes se sientan frente al televisor se ahoguen en un mar de lágrimas.

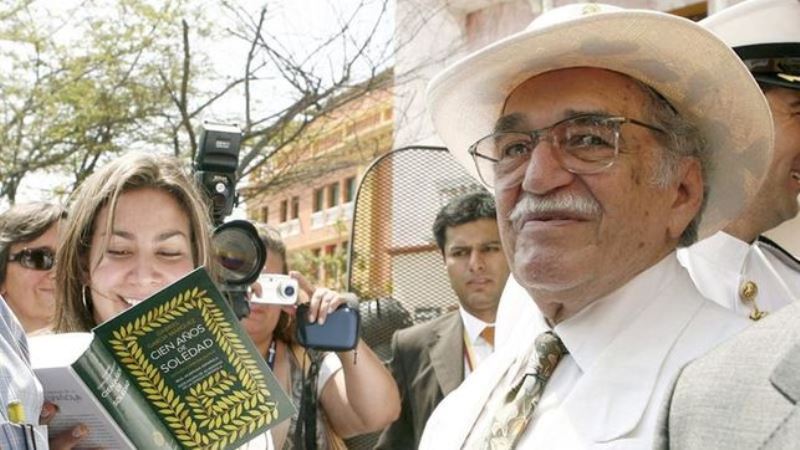

Cien años de soledad no tiene, de verdad, como cree Stavans, nada de telenovela. Me intriga lo que harán los guionistas ahora que el libro se convertirá en una serie de Netflix, para darle a esa narración llena de exageraciones y milagros, que siempre se está mordiendo la cola porque vuelve sobre sí misma, las reglas necesarias de intriga y suspenso, y de aventura siempre interrumpida, de un capítulo a otro.

En cuanto a El amor en los tiempos del cólera, a la que también cita, es más bien la parodia deliberada de un melodrama, muy poco usual en el género, pues se trata de un amor entre viejos, narrado con sabia sutileza, y una carga mágica de palabras convertidas en imágenes. Florentino Ariza y Fermina Daza se salen del molde clásico del melodrama, donde los amores sufren interrupciones, pero nunca hasta la anticlimática llegada de la vejez. Por lo mismo que decimos, ya la novela fracasó en el cine, en manos de Mike Newell, a pesar de su reparto de lujo.

Tampoco La tía Julia y el escribidor es un melodrama concebido como tal. Los amores entre un sobrino y una tía que lo dobla en edad, se salen de los márgenes de lo que una telenovela requiere. Y la novela es una burla del melodrama radiofónico, con personajes cómicos, que llaman a la risa más que al llanto, como el famoso libretista Pedro Camacho, el boliviano que odia a los argentinos.

No creo, por fin, que el melodrama, como tendencia a exhibir las emociones hasta el llanto, sea asunto del ADN latinoamericano, como Stavans afirma también. La opera soap es una vieja industria en Estados Unidos, y ahora los culebrones turcos están invadiendo las pantallas, doblados al español.

Todos somos, de un modo o de otro, de lágrima fácil.

- El texto de Sergio Ramirez ha sido publicado originalmente en su página web sergioramirez.com.